漫談「性價比」

海中地職人

2025年5月24日

所謂「性價比」,或許不簡單。

近年「性價比」這詞語很常見,大概是稍近經濟學的用語進入民間,尋常百姓應用至日常生活中。產品的性能與價格的比率,就是性價比的含義,以數學算式表示,就是性能除以價格,可謂每一分錢買得多少性能。英語會用 price-performance、cost-benefit、capability/price 等表示,還可叫 cost-performance,因此華文世界亦有所謂 CP 值。以往較多用以衡量電子產品的性能與價格比例,後來應用範圍拓展至其他產品乃至服務。

一般消費者進行最平常的消費行為也考慮性價比,譬如買餸,一般人也會計算運用一定金額,能購得多少菜。有人眼見 A 檔的菜價雖稍高於 B 檔,但質素較佳,因此會光顧 A 檔;又有人認為節省金錢較重要,寧願接受質素較低的菜。這些已把性價比的概念融入消費中。或許因為如此,有人認為「性價比」一詞多餘,以香港慣常用語就謂貨物是否「平、靚、正」、是否「抵買」。平常對話,左一個性價比,右一個 CP 值,當然奇怪,但過份排拒「性價比」者,忽略兩項語言的特性。一、以名詞概括一項概念,多見於學術、專門領域的用語,相反在特定場合,用語過份平常,令人感到不專業、不嚴謹。例如「新開發的火箭飛得快很多」與「新開發的火箭速度顯著提升」,就是兩種場合的用語。二、粵語以開放、擅於吸納外來語、另構新詞見稱,這些特性保持粵語的生命力和應對變幻世界的能力。當計算性能和價格的行為與消費形態更趨融合,概念更牢固,另加「性價比」一詞,也無不妥,毋須事事大而化之,計較本來已有哪個相對應的用語。

然而,概念詞出現,又是否代表運用該等詞語者必然瞭解該概念,則另當別論。「性價比」講得多,現在竟有忽略真正性價比的現象。

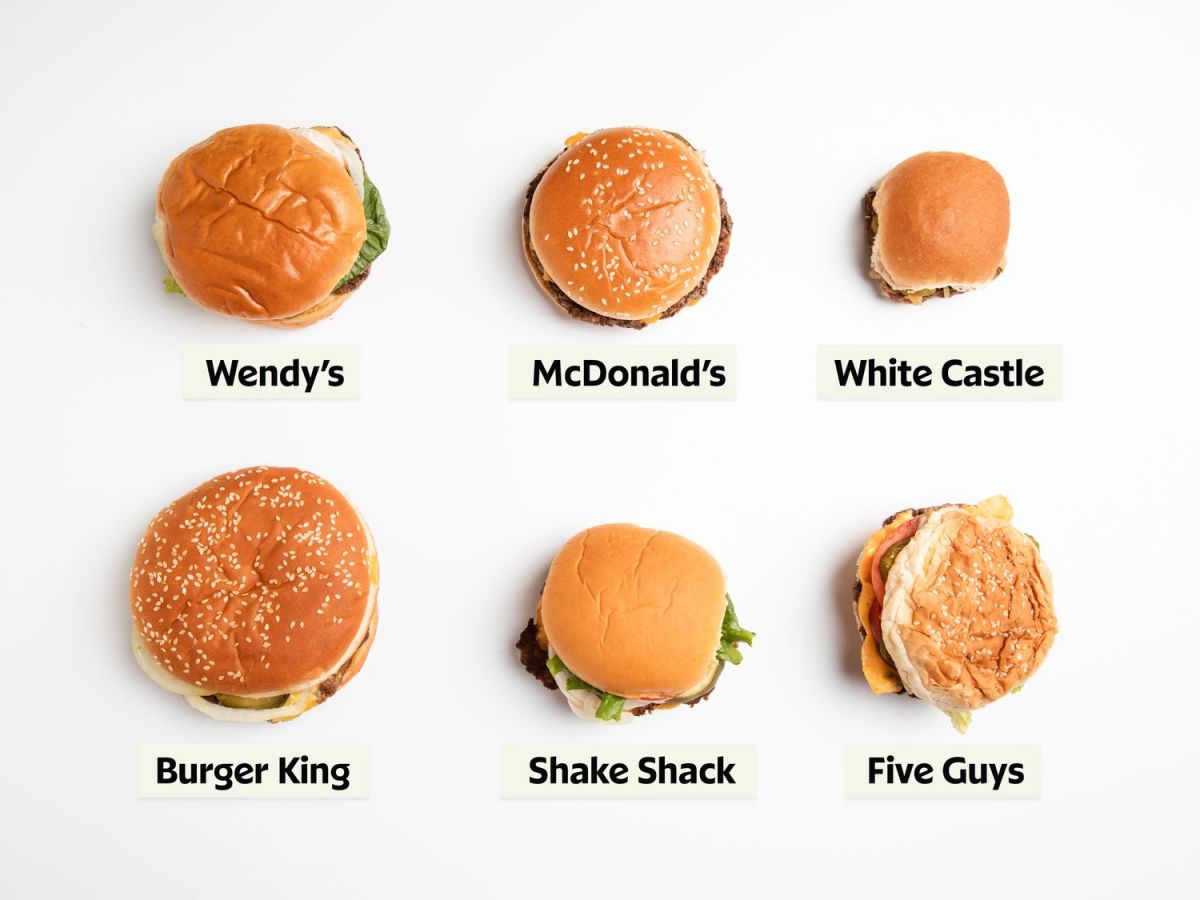

五月初是中國的「五一黃金週」長假期,有很多大陸遊客南下香港,其中備受注目之一事,是頗多旅客並不租住酒店、旅館,而在連鎖快餐店度宿。早在十年前已有人關注於快餐店過夜的無家者,稱之為「麥難民」,不料一向以消費豪邁見稱的大陸遊客,變種為他們口中的「窮遊特種兵」,暮夜昏燈,伏案笐床,暢聚 M 記,蔚為奇觀。在麥當勞免費借宿一宵,並非新做法,在二零二三年十二月,已有大陸旅客在抖音分享在香港麥當勞留宿的經歷,稱「不是民宿住不起,而是麥當勞更有性價比」。或許經過社交媒體傳播,大陸同胞發揮華夏子孫一傳十,十傳百的優良民族性,當今香港麥當勞才成為窮遊集中營。在麥當勞度宿,毋須付費,價格為零,即使買一杯飲品才佔座,仍是低廉。至於性能,於此是所獲服務、滿足感,則人人有異。《香港01》今年五月九日報道,有大陸女遊客在小紅書分享訪港經歷,她聲稱於五一假期晚間在蘭桂芳附近的麥當勞留宿,其間有同樣來自大陸的男遊客上前搭話,問及女方私隱,形迹可疑,她與友人就離去。豈料在街上又遇上搭訕的醉漢,感到受冒犯。發帖者總結,勸喻遊客避免在麥當勞留宿,尤其同行者只有女性時。

由是觀之,在麥當勞以至其他公眾場所過夜,雖然毋須付金錢上的代價,但換來其他代價,包括上引小紅書所謂的人身安全、被滋擾的風險。說夜宿麥當勞性價比高的人,只是無視露宿的危機(露宿的代價,或露宿的性能不如預期),同時沒有計算在酒店、旅館留宿所提供的安全(租住的性能)。既然計算過程嚴重忽略重要因素,最終折算的「性價比」也大為偏差,錯誤在於「講價不講性」,只要價格低廉,就稱為「高性價比」。

以最簡單的語言解釋消費,就是付出代價以換取利益,可考慮的是所謂「代價」和「利益」範圍涵蓋至何處。當今明智消費時不只考慮個人的滿足和付出的金錢,還有消費所帶來的溢出效應(externalities)。例如現在流行網購快速時裝(fast fashion),消費者似乎以廉宜價錢換來追求時尚的快感。首先只穿幾次、一兩次,甚至寄來發現款式、尺碼不合預期的為數不少,已是浪費。即使沒有這種奢侈病,快速時裝的產品本來就不預計消費者長久使用,因此未必耐用,一件衣服不知捱得多少時間,由拆包裝至運往堆填區,為時或許不長。如此衣裝,一件只花消費者數十元港幣,生產、包裝、運送、堆填等過程為人類和地球造成何種代價?一算之下,或遠超一般想像。良心消費逐漸受關注,在計算性價比的同時,溢外效應也應進入考慮之列。

用語、經濟結構、消費模式、人類值得關注的事都如輪運轉,我們毋須如時裝店換季般追逐潮流,否則只會無所用心,值得反思的是我們能否判辨時勢、時刻更新思想,這樣在瞬息萬變的世界中才能由內心安穩下來。

© 本文由作者【海中地職人】創作刊登於Influence In Asia (By HKESE),如未經授權不得轉載。