「我兒子是哥倫拜恩高中校園槍擊案兇手,這是我的故事」-- Sue Klebold

18

2025年2月19日

在瀏覽TED 講座的網站時,看到「我兒子是哥倫拜恩高中校園槍擊案兇手,這是我的故事」這一句標題,對此感到莫名的在意。於是,我開始在網上尋找相關資訊,了解到這是一件發生在1999年的美國科羅拉多州傑佛遜郡的槍擊事件。事件中,有15人死亡,其中2人是兇手,1人是老師,其餘12人是學生。每當看見新聞報導此類案件,讀者第一反應當然是震驚。不明白為何兇手如此冷血?從母親的分享得知,更有人形容兇手為「怪獸」。

我細閱了The Guardian中的有關文章,是一則與其中一名兇手母親的採訪(My son, the Columbine high school shooter: “a mother is supposed to know”)。這篇報導是在2016年發佈的,那名母親是蘇·克萊波德 (Sue Klebold)。她有兩名兒子,其中一名就是 Dylan Klebold。這篇採訪的內容很豐富,看過採訪後,我能夠試圖代入在那名母親中。

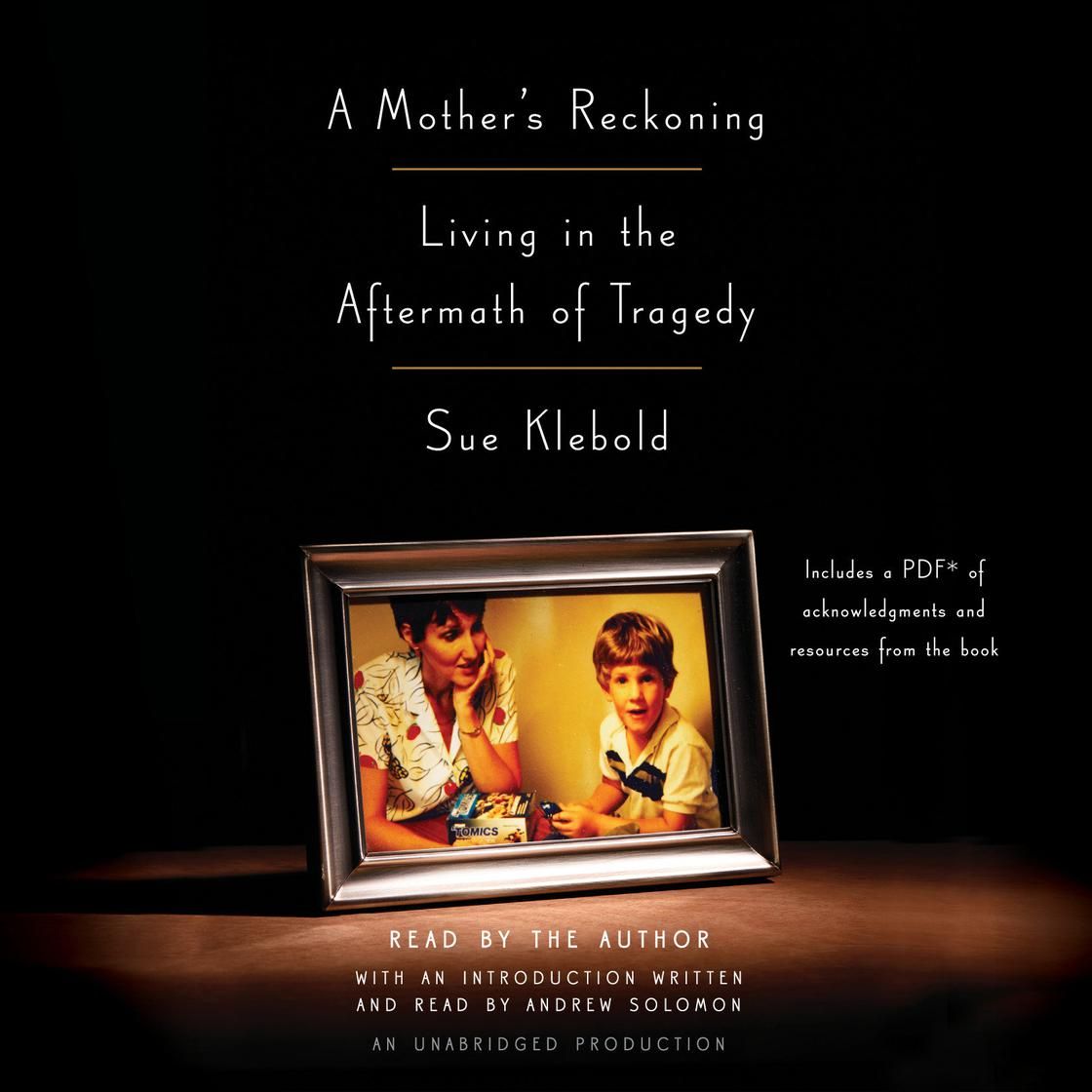

首先,採訪分為好幾部分,有交代分別他們在事件發生前、後的生活,也有交代Dylan與另一名兇手的相處、預防方法以及他們的動機等。Sue更因此而出版了一本書,名叫“A Mother’s Reckoning:Living In The Aftermath Of The Columbine Tragedy”。而此書的全部收益將捐贈予研究用途以及關注精神健康的慈善團體。

此訪問中有好幾點都令人印象深刻,其中一段是講述事情發生後,他們需要躲在家中。但是她沒有決定離開他們原本居住的地方,因為她認為一旦她選擇離開,在別人眼裡,她就只是殺人犯的母親。事件發生後,“Klebold”這個姓氏變得熟悉。她其實很介意被人提起自己的姓氏,因為這會讓人聯想起那件事件。事隔多年,顯然地,她未能完全走出來。

I feel a need to apologise to anyone who might be offended because I’m not angry at him, or don’t judge him. But I don’t, because he is my son, and because I believe that whatever killed all the others, killed him, too.

她理直氣壯地說出以上的一番話,大致上的意思是:「她感覺到她需要為自己不對兒子的所在所為感到生氣而致歉,但她並沒有。因為她相信,那些殺害其他人的,同樣也殺害了他兒子。」。她認為,兒子之所以作出如此兇殘的事,不是因為他天生是一個壞人,而是因為他精神健康出了問題。殺害其他人的是這個精神病,而不是兒子本身。

她亦提到,「精神健康急救課程需要推廣至每一名大眾。」。同時,她也指出部分學校對此提議感到抗拒,因為這樣仿佛向學生起了一個提示的作用,提醒了學生有「自殺」這一回事。其實,推行此課程的好處是能夠教導急救員如何辨識身邊人的精神健康問題以及展開介入工作等。Sue之所以提出此想法,是因為她認為自己並沒有及早察覺到兒子的異樣。她認為,若然她能夠及早察覺,便有機會阻止悲劇的發生。

And that’s why I think so many people get comfort from vilifying the parents of shooters, because it makes them feel safer.

這是一個十分沉重的議題。Sue作為兩名兒子的母親,發生這樣的事後,她的心情又有沒有人在意呢?她指出,那些責罵她的人之所以責罵她,是因為那樣會使他們感到安全。幸好,她明白到這一點,這樣應該會讓她好過一點。事件發生前,她過著平凡人的生活。事件發生後,她需要承受失去兒子的傷痛。沒多久,她在雜誌封面上,看到兒子的照片,標題正是「隔壁的怪獸」(“The Monsters Next Door”)。失去兒子的痛還未來得及復原,她便要再次承受另一份痛。有人可能會認為,兒子的錯,父母脫不了責任,所以她理應承受這一切。

可是,這樣對她來說,活著是折磨啊!去世的兒子不會再回來,心中的內疚感也不會輕易散去。收到聲稱是支持者所送贈的食物,也要處處提防,慎防有毒。單是她在事隔多年後,願意勇敢走出來,再次在大眾下接受種種評論,這就很值得佩服!我願意相信,她之所以站出來,是希望阻止下一次同類事件的發生。她希望透過自身的反思,增加大眾對精神健康的關注。她亦希望在大眾面前,向兒子表達她的愛意。

© 本文由作者【18】創作刊登於Influence In Asia (By HKESE),如未經授權不得轉載。