最後的信仰,也是最先的信仰

海中地職人

2024年10月4日

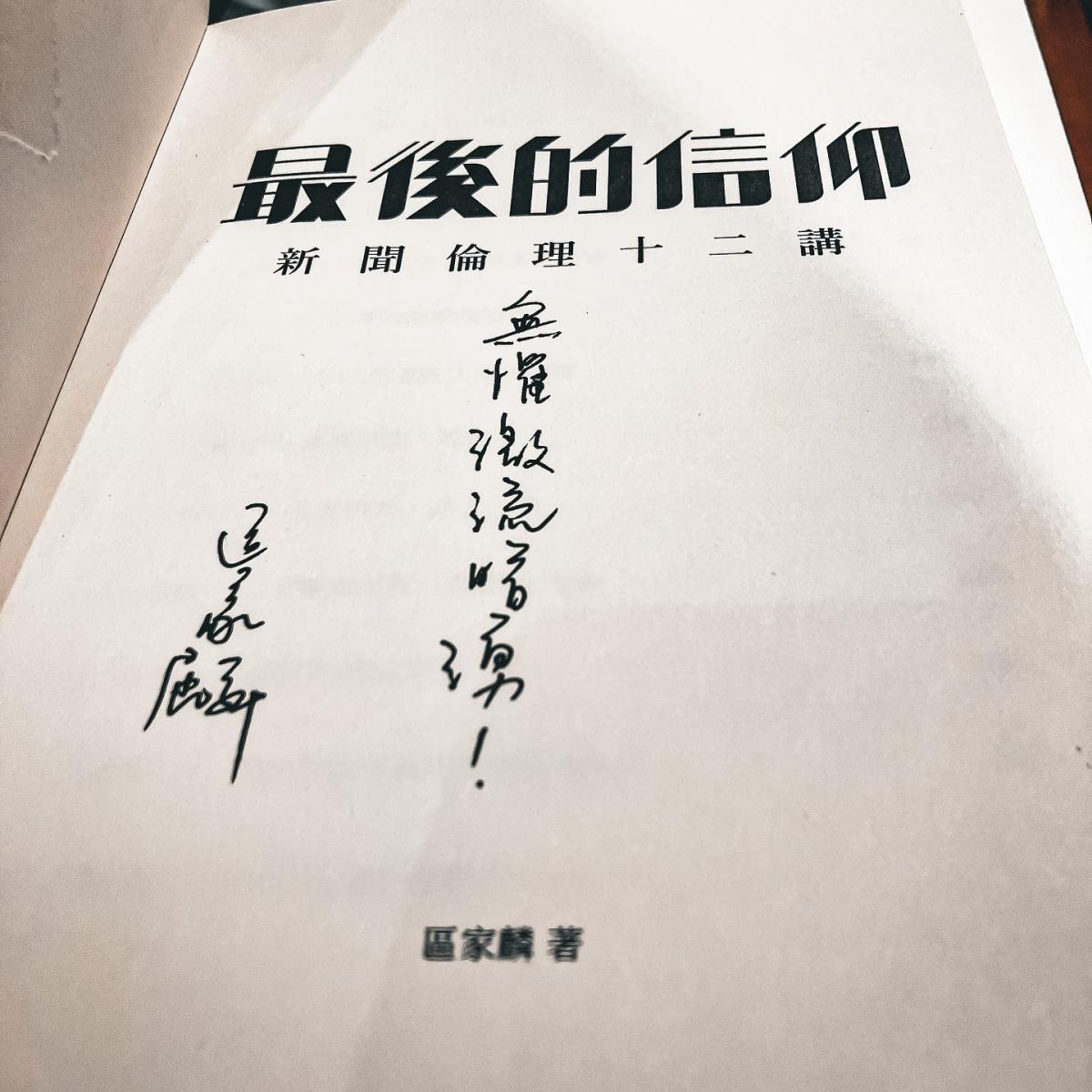

香港新聞界獲政府特別關照,報道、刊登社論與政府意旨稍不同調,也獲點名提示,傳媒老總辨明旗幟和號角聲的方向,化為政府喉舌,呈萬鳥朝陽之勢。不少香港人厭倦閱讀新聞,這也難怪,他們最平常的用餐方式是進茶餐廳,一進門就見 A、B、C 餐,還有常餐、三文治、車仔麵等,百花齊放,任君選擇。方今處處寶號不同,食品卻一致,當然反胃。不看新聞也罷,不如讀讀看新聞的心法,新聞工作者區家麟的最新著作《最後的信仰——新聞倫理十二講》就值得推介。

二零一七年,區家麟著《二十道陰影下的自由:香港新聞審查日常》,把他的博士論文約簡成大眾理解的文字,講解香港新聞界的審查現象,結合今年出版的《最後的信仰》一併閱讀,能更深入理解十年過來香港新聞界的變遷,以及公眾可如何看待資訊。《最後的信仰》的內容,作者的〈自序〉交代得最簡明扼要︰

「本書前半段,從『尋真』、『監督』、『獨立自主』、『為無聲者發聲』、『減少傷害』等層面,談新聞採訪基本原則及守則、實踐之偏差與困難;後半段記這些原則的來由、踐行之中各種道德兩難、不同價值之間的衝突、理想與現實的重重矛盾。」(頁6)

這段文字忠實地概括書中內容,把該等內容分為十二章,就如大學新聞系的教程。中文大學新聞與傳播學院的使命與願景可謂與書中意旨一致︰

「本院的使命是培養學生成為具備全球視野、卓越技能的傳播專業人員,他們同時擁有分析能力及創意思維,能夠生產優質的傳播內容。我們致力強化學生的社會意識,讓他們對專業道德、表達自由及社會責任有承擔。」(https://t.ly/pHfFu)

兩者相異只在於現實中有阻力,與新聞工作的理想衝突。該等阻力有來自記者自身的,包括對炮製奇異新聞故事的嚮往、千辛萬苦採訪後渴望專題公之於世;也有來自傳媒的,包括管理層不希望接獲權威機構的提點、諸多專業的解釋權操控在權威人士手中。書中援引大量實例,呈現新聞工作的張力確鑿,附以分析,探求在艱難的處境下,如何持守新聞工作的原則,當中手法可能是應變、調和理想與現實、妥協,每每有所取捨。

為何書中提出的原則要堅守?說到底就是上引中大新傳學院的使命︰承擔專業道德、表達自由、社會責任,具體操作是監察掌握公權力的人、守衛適當的公眾知情權、保護弱小的消息來源、儘量展現真象等。原來報道一則新聞,還有不報道、報道多少、採用的角度是甚麼,背後可有一大堆考慮。《最後的信仰》所列的十二課不只給從事新聞工作的人,還有讀新聞的人,提升新聞素養,懂得以評鑒角度閱讀今日的新聞,既獲取新聞字面所提供的訊息,還知道未有交代的或許更值得關注,幸好當今自行搜索資料不難,自可在大眾傳媒高舉的部分事實旁,另闢蹊徑,拓闊真相的圖畫。

書名叫「最後的信仰」,何其壯烈。新聞原則之於部分業者,有如信仰,並非膜拜、日夜宣揚、強逼他人屈從,而是指導行事為人的內在動力。太平盛世,恪守信仰,謂之虔誠;遭逢亂世,忠於信仰,屢受壓逼,幾近殉道。說這種信仰是「最後」,正是今日新聞界的寫照,禁區游移,捕風捉影;雞犬升天,箝制志士。胸懷理想的新聞業者,竟然惶恐執筆,有志難伸,還有一批犬儒敲邊鼓,嘲笑這是空有意念,大講理想又如何。如此新聞,編寫下去,就如其他「某國式」的事物一樣,代表虛假,牴觸新聞求真的基本原則,可以說壓得再無退路,這就是「最後」,有志者守至最後一刻、最後一絲的從業原則。

名之曰最後的信仰,其實也是最先的信仰。十幾歲少年對記者的工作滿懷憧憬,進入學院修習時,摸索新聞為何物時粗淺相信;經過歷煉,仍然認定新聞就是依據這些原則而報道;飽受壓逼,甚至遭受預判了的審訊,仍堅定地陳述捨棄這些原則而做的,根本不是新聞。「最先」可以是時序上的「本來」,更是判斷輕重時的「最基本」、「關鍵的」、「不可或缺的」。

如此一部著作,堪為新聞學的教科書,區家麟不久前仍是中大新聞與傳播學院的講師,九月初開學時,才突然宣佈請假,課程擱置,原因不明,也不講自明,就像《二十道陰影下的自由》一般,往昔在公共圖書館可供借閱,幾年前康文署聲稱要遵守法律而下架。《最後的信仰》自問世後,讀者也不能在公共圖書館和大型書店找到。面對如斯境況,作者還是運用文字,彷彿悄然無聲,彷彿聲嘶力竭,鼓勵讀者掩護心中的點點燭光。