【影評】《極樂世界》: 天秤兩端的人類生存世界

brownieC

2024年9月27日

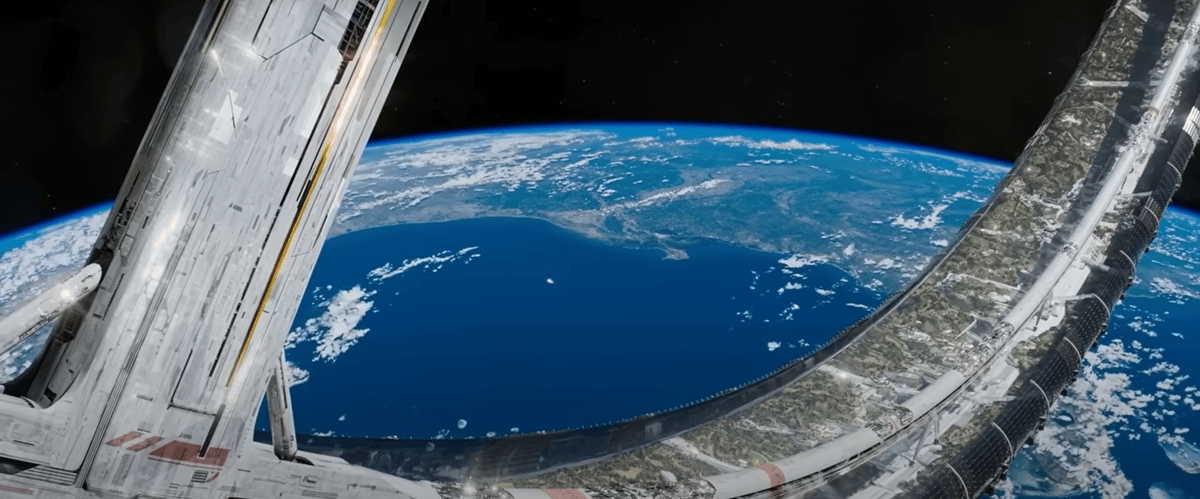

由Neill Blomkamp執導,於2013年上映的電影《極樂世界》,劇情設定為百年以後的地球已是混亂成災,富有權勢地位的人們集體搬離至巨大的太空站生活。然而其餘的多數人民則被限制在地球上,飽受惡劣的環境生活。影片藉由主角Max (Matt Damon飾)為了追求自我理想的平等和利益而推翻階級限制,發起抗爭。電影利用百姓必須透過各種手段,冒著生命危險才能獲得一絲可能登上所謂「應許之地」的太空站的機會,以揭示社會性批判,將仇外心理、極端的資源分配不均,和未來可能真實會發生的情況刻畫地淋漓盡致。

《極樂世界》是Neill Blomkamp導演繼《第九禁區》後的第二部作品。Neil Blomkamp於1970年代出生於南非約翰內斯堡,當時的南非正處在反種族隔離抗爭時期,因此他的童年是在該國動盪的政治環境和社會不平等下渡過。而艱苦的成長環境亦深刻地影響著他的創作視野。Blomkamp以此社會現象結合對《異形》《魔鬼終結者》及《駭客任務》等作品的喜愛,巧妙地融合到自己的創作中。導演有著將現實世界結合CGI的天賦,在這部電影也實際到墨西哥採景作為地球的環境基礎;而太空站的建築物大多來自沿岸豪宅以及棚內搭建。此一視覺呈現不僅讓觀者能更容易地想像這個本該屬於百年後我們都未能看見的世界景象,更是體現世界上某些角落已經逐漸成為未來殘破不堪的地球環境的寫照。

電影不僅將多種當今社會所面臨的議題以寫實且諷刺的方式呈現外,故事也保留了許多能讓觀眾自我思考的部分。特別是過了十年後的我們再看一次,真的會有更多不同以往的感觸。電影中的一切都變得更有機會成為真實。

一、使人永生的「醫療床」,其背後的意涵

一切問題的起源是從貧富上的差距、地球與太空站的環境乃至資源分佈的極端對比來加深彼此間的仇恨。其中只有在太空站才有的醫療床(能夠治癒任何疾病 扭轉衰老過程 細胞再生等),更是無數地球人們寧可傾家蕩產,甚至冒死也要登上極樂世界的原因。

導演巧妙利用人們對醫療床的依賴及渴望,並賦予機器排他性,擴大了富人與窮人間無法跨越的鴻溝。富人能夠藉此醫療資源來維持其地位和生存特權,而窮人則只能被迫在地球上忍受疾病和生命的消逝,面臨生活與健康的絕望。 使用醫療床是所有住在地球上的人拼命想要非法闖入太空站的理由,為什麼?

1.死亡和生命脆弱性的恐懼

醫療床不僅能夠治癒所有疾病,甚至能延長生命,這直接觸及了人類對於死亡的恐懼。心理學家歐內斯特·貝克(Ernest Becker)在其著作《死亡的否認》中提到,許多文化習俗、個人行為以及宗教和政治制度都是為了抵消人類心裡深層的死亡焦慮而被推動的。貝克認為,人類內心深處會對無法掌控的事物感到恐懼,這是一種根植於潛意識的普遍焦慮。人類是能夠自覺到自己終將死亡的,但我們無法預測自己何時會離世,這種無法掌控的恐懼就會引發巨大的心理壓力。因此,人們會以不同的方式否認或掩蓋對死亡的恐懼。

富人藉由掌控使用特權,試圖擺脫死亡的陰影,而窮人則因無法使用醫療床而不得不面對死亡的恐懼。生老病死本屬再正常不過的事,然而因為無法與富人擁有相同權利,這種恐懼又轉變型態。

2.資源匱乏與社會階級固化的恐懼

資源的掌控往往與生存本能相關,掌控稀缺資源的人往往具有安全感,而那些無法獲取資源的人則會感到無力和恐懼。所以在電影中,窮人面對無法治癒的疾病、無法獲得資源,對失去掌控權和生存機會深感恐懼。此外,人類普遍也害怕被社會排斥或邊緣化,尤其是在社會階級固化、流動性低的情況下。醫療床就代表著階級特權的封閉性,窮人即使拼盡全力,也無法突破這種階級隔差。這種情況加劇了人類對社會不平等的恐懼,尤其是面對無法改變的階級結構時,容易產生無助感和絕望情緒。

二、關於《極樂世界》電影美學下的議題架構

電影繼承了導演一貫的拍攝風格,將科幻元素和社會寫實議題結合,呈現出強烈的對比和視覺張力。如地球被塑造成一個貧窮、混亂且污染嚴重的地方,色調使用大量灰色、褐色,顯示出城市破壞的景象。反之,極樂世界的太空站是乾淨、色彩鮮明且充滿綠意,以此凸顯富有和繁榮。 在劇情與視覺、場景設計中,導演也大量使用賽博龐克及反烏托邦之元素。結合前者注重於科技如何塑造不平等及人性與否的探討,後者關注極權政治如何壓迫和控制個人權利的特性來傳達兩者特典對於現代社會發展得深刻反思。 那電影中的哪些指標性元素分別能代表其二者呢?而其中的意涵又有何社會預言呢?

1.賽博龐克美學

電影著作如《銀翼殺手2049》、《阿基拉》、《艾莉塔:戰鬥天使》,或是動畫《電馭叛客:邊緣行者》,都是能夠代表賽博龐克色彩的作品。賽博龐克美學通常會將故事設定在高度科技化,但社會結構嚴重不平等的未來。著重描繪科技的負面影響,尤其是人工智能、網路世界、人體增強技術等。對比一個數位化的城市環境,卻充滿社會黑暗、霓虹燈光和科技控制的虛無世界。

電影中Max接受了一種粗暴的機械外骨骼安裝手術,這種改造不僅展示了未來技術的殘酷性,也讓我們能感受人類與科技結合的身體變形之間人性的模糊邊界。

人體增強技術在電影中只發生在Max和傭兵領袖Kruger身上。max為了生存而被迫接受科技增強輔助,然而kruger雖然是傭兵領袖,有著強大的戰鬥技術和技能,但他何嘗不是為了生存而成為這樣的身份?兩人雖然是對立關係,但卻都是因著相同的原因而接受改造,在這樣的基礎點上我認為人體增強技術的象徵不僅是一個人對科技的屈服,同時也是一種渴望獲得新生的寄託。

此外,除了地球與太空站兩者極端的技術與城市風貌差異外,電影中使用英語和西班牙語的交替台詞、多元文化,此類全球化背景也是賽博龐克中常見的手法之一。

2.反烏托邦美學

反烏托邦的社會看似是為了維護秩序和安全,實際上卻充滿了極權主義與控制、壓迫和人性的喪失。焦點也多著重在政府或權力機構如何壓制個人自由以維持極端秩序。

極樂世界表面上是一個美好的烏托邦,擁有乾淨的環境、先進的醫療設施和和平的生活。然而,這個烏托邦只對特定人群開放,它建立在大多數人被剝奪權利和資源的基礎上。因此,極樂世界實際上是一個虛假的烏托邦,只有少數人享有,與眾多人口的苦難形成了強烈的對比,體現了反烏托邦中的社會欺騙與不平等。

另外,反烏托邦世界中的科技通常是極權政府用來控制人民的工具,鮮少帶來積極的變革。值得觀察的是,太空站的科技與地球管理科技之間的對比揭示了人類社會中的巨大不平等。太空站的科技是服務於富人享樂與延續生命的工具,而地球上的科技則被用來壓制和控制大多數人。政府使用機器人警察、飛行器和監控技術來維持秩序,防止地球人越界闖入太空站。這些機器沒有人性,導致Max因自己的玩笑而遭受毒打,而Max工作中的科技環境也充滿了危險和不安全。科技的進步僅限於極樂世界,地球上使用的科技僅能更加顯化人性的退步。

三、多年後的未來真的可能會演變至此?

極樂世界所描述的未來景象確實引發許多人對於社會不平等、科技發展的運用與環境惡化的反思。電影上映的十年前,我們或許很難想像十年後的社會竟能如此迅速地發展。但是,隨著人工智能技術已廣泛使用到職場工作、醫療、教育,甚至是日常生活中,被科技所支配的世界可能就在不遠的未來。此外,社會不平等的問題可能會愈演愈烈。如今的許多創新,特別是醫療資源共享,若無法普及,將可能造成只有少數人能夠享受的“科技特權”。

其次,氣候變化和環境惡化已是確定的進行式,當人民、政府不夠嚴謹的正視此類議題,最終將導致資源的枯竭,並使更多人陷入困境,從而形成類似影片中描繪的隔離社會。 然而,面對這些挑戰,我們仍然有機會改變未來。各地的社會運動和政策倡導者正積極推動公平的資源分配和環境保護,以縮小貧富差距。許多國家政府目前也都開始正視並擬定有關科技的發展需與倫理和法律的考量相結合等計畫。

如修女所述:「這個世界上有兩種人:那些想要改變世界的人和那些不在乎的人。」 未來的發展其實都取決於我們當前的選擇。世界該如何一起共榮合作即為重要,同時個人對於科技使用的自我意識性也是當今與未來不可忽視的課題之一。

結語、

即便已經是十年前的電影,在視覺風格、動作場景以及特效製作呈現上我仍認為是表現得相當好的。導演常用的手持攝影技術、高速剪輯、第一人稱視角等效果,強化了臨場感與緊張的氛圍。 不過劇情內容相比之下就遜色不少;人物刻畫略顯單調,Max的生存的強烈意志以及有什麼能引起觀眾共鳴的特質都顯得模糊不清。雖然最後壯烈的犧牲我還是默默地掉淚,但總感覺稍微缺乏靈感、深度。另外,幾位反派角色也都是屬於典型的壞人,拙劣、殘暴的性格思想,嚴重的階級歧視等等,感覺缺乏更具人性化的特徵或更深層的內心衝突,就有點無法理解其行為,同時沒辦法真的感受到他惡性的來源。

以上純屬個人的觀影感受,還是非常推薦大家的! 孤兒院的修女曾在Max小時候告訴他:「從我們這裡看太空站很美,但從他們那裏看的地球也很美。」視角的不同,反映出人自身對世界、事情的感受和理解。即使在貧困和困難中,地球仍然有其美好的一面。我們的人生可能也是如此。或許我們現在也正面對著不同的困境與困難,感謝這部電影能讓我們試著轉換看事情的角度,幫助我們發現生活中被隱藏的美好與希望,也能讓我們在逆境中找到力量與勇氣。

電影評價:3 / 5