【論壇】誰氣走了攝影大師?史蒂芬·肖爾中途離席央美講座事件背後的數位文化反思

brownieC

2024年9月26日

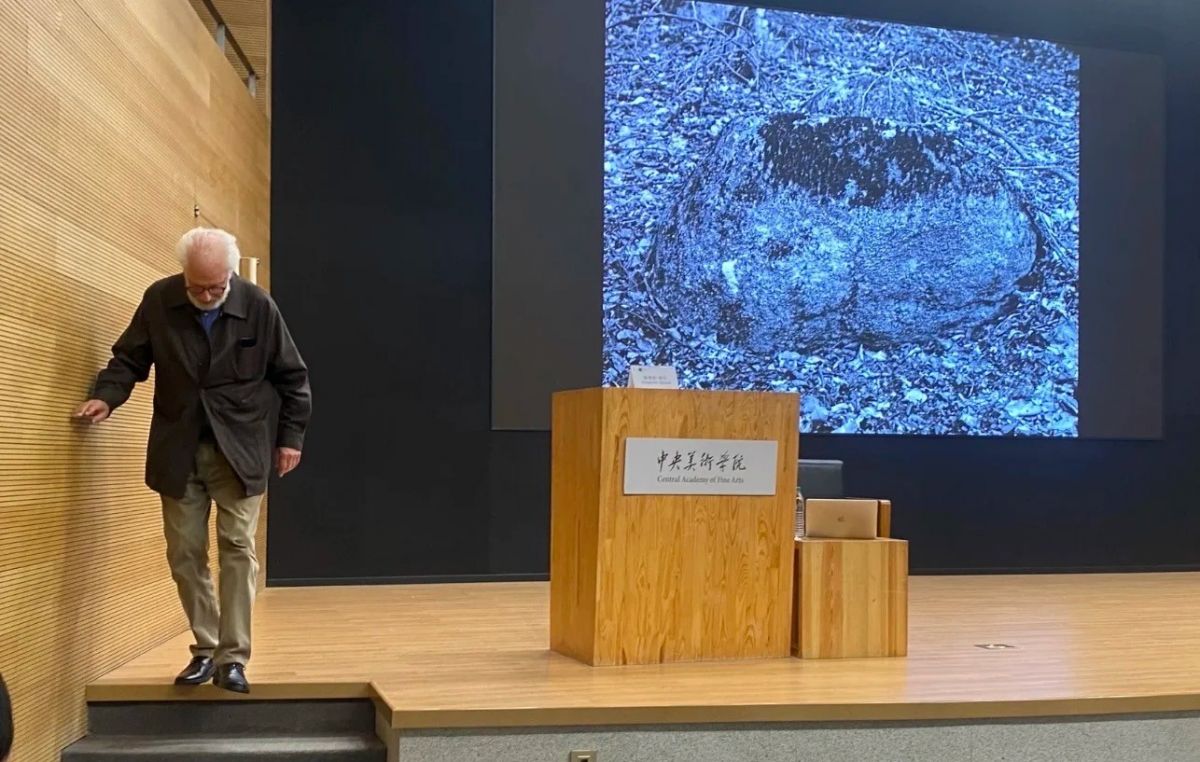

2024年9月19日,知名美國攝影師史蒂芬·肖爾(Stephen Shore)赴邀至大陸北京中央美術學院(CAFA)進行了一場名為《轉變我人生的五次經歷以及它們如何促使我成為一名藝術家》的講座。然而演講中他卻突然中斷,原因是他發現聽眾中有許多人一直低頭玩手機,這讓他感到不滿且失望,並決定提前結束演講。此舉一出便引發大陸眾多攝影師及藝術生對於事件的討論。

根據《上海日報》數位新聞網站SHINE所發布的一段演講影片,肖爾說出了這樣一段話:「既然我們在談論關注,我想我們就互相理解了,」肖爾平靜地對觀眾說著。 「我認為你了解關注日常生活的價值。我看到至少有幾十個人整場講座都在看手機。你為了聽演講而到了這裡,但你卻無法專心在這個活動上。那你又怎麼能夠專注在你吃的食物或去感受照在你膚上的陽光呢?」

一陣沉默後,觀眾爆出熱烈的掌聲。肖爾接著便說:「我認為今天就在這裡結束挺好的。」隨後起身走下舞台,中止了這場講座。

一、為何史蒂芬·肖爾會如此生氣?

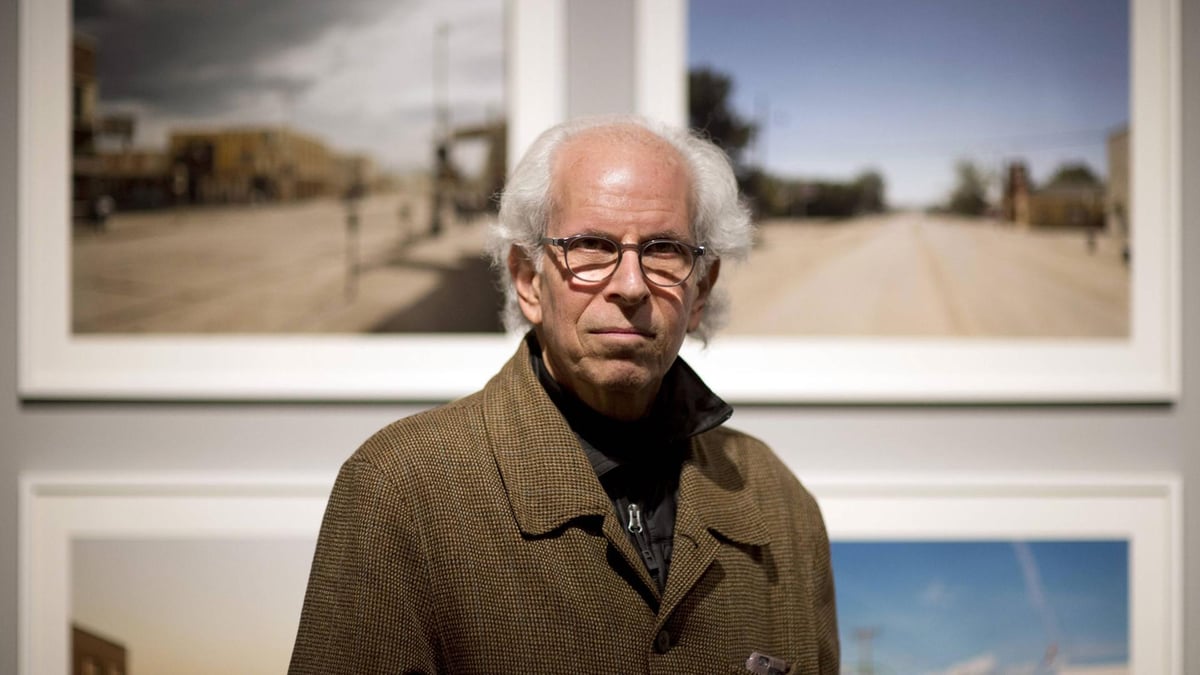

肖爾的憤怒其實有跡可循。做為一名經典紀實攝影大師,他對於「觀看」和「專注」有著深刻的理解與堅持。在他的攝影生涯中,經常以日常生活場景為題材,透過鏡頭捕捉細微的生活細節與瞬間,並以此呈現出深刻的情感與故事。這樣的視覺敏銳度需要極高的專注力,這也正是他希望透過此講座向現代群眾傳遞的重要觀念之一。

當肖爾在演講過程中發現台下許多觀眾低頭使用手機,這不僅是對他本人的不尊重,也是對「觀看」這一行為的忽視。在他所堅持的藝術理念中,攝影並非單純的技術操作,而是一種深入觀察生活的方式。然而,當今的數位文化使人們習慣於快速消費信息,碎片化的觀看模式不再強調深度觀察,而是注重即時的滿足感。此外,數位時代下許多人逐漸失去了對周遭事物的敏感度與耐心,這與他的藝術理念形成強烈對比。當台下的觀眾沉浸在手機世界時,肖爾意識到他已無法向這群人傳達他想表達的核心觀念,這可能也是導致他在講座中途打斷發言,選擇離席的另一個原因。

二、玩手機僅是誤會?

事件發生後,校方對此做出回應,表示大部分使用手機的學生其實是在記筆記,試圖緩解事態的惡化。據悉,肖爾得知消息後心情有所緩解。這一回應,不僅表明校方理解了肖爾的憤怒,但也強調了學生使用手機的多重用途。這一點在當代教育中尤為常見,智能設備不再只是娛樂工具,同時也是學習的輔助工具。

校方表示,今後將會更加強調講座中的文明禮儀,提醒學生在類似學術場合應更加專注於演講者的內容。許多人讚賞這種回應是反映出了校方在面對傳統與數位文化衝突時所採取的務實態度。然而,這是否能夠實行並解決問題還有待商榷。數位設備的多用途確實增加了其在學術場合中的存在感,但這也進一步模糊了專注與分心之間的界限。在這次事件中,校方的立場似乎試圖在這種模糊地帶中找到平衡點,既不過分苛責學生的行為,也不全然忽視肖爾所提出的批評。

三、現代數位科技和我們的專注力

其實對於肖爾的行為有著兩派說法。

一派評論者認為此事件可以視為一種抗議的行為藝術,抗議當今數位文化對專注力的破壞。他們支持肖爾的理念,相信專注於當下、觀察生活中的細節,這正是藝術創作的本質,也能夠提升自我的生活狀態和品質。而手機,作為現代科技的象徵,正逐漸侵蝕這種專注力,使人們失去了對真實世界的關注;而另一派則將此行為視作是不負責任的、不專業的,既然已經答應了講座就應該將其完成,而不是選擇草率結束、離場,忽略了其他多數認真參與講座的人的權益。另外,如果已經有多名聽眾失去專注度,應該反思的是自己的演講內容是否已經過時、不夠精采。他們認為肖爾的行為只是更加凸顯自己的玻璃心。

從這起事件不難看出當今社會中數位設備的廣泛使用對專注力的影響力有多少。

史蒂芬·肖爾的反應突顯了藝術家與現代數位文化之間的代溝。他所強調的「觀看」與「專注」是藝術創作的根本,而現代人沉浸於手機屏幕,這不僅改變了人們觀看世界的方式,也逐漸削弱了人們對日常生活細節的敏感度。這樣的文化變遷對於藝術創作而言是一種挑戰,因為它迫使藝術家重新思考作品的展示與接受方式。數位的時代,藝術的傳播模式也出現了多樣性的變化。從傳統的畫廊展示到社交媒體上的即時分享,藝術作品被更快、更廣泛地傳播,但同時也可能失去深度的鑑賞空間。這種即時性與藝術創作的慢節奏之間的矛盾,也就使得與肖爾有著同樣理念的藝術家們感到迷惘。他們的作品需要觀眾投入時間與精力去觀察和理解,而現代觀眾卻更加傾向於快速瀏覽、快速消費。

此外,這起事件也引發了對教育模式的反思。學術場合中學生為了吸收更大量的知識,就會更加主動地使用手機作為筆記工具或查詢資料,而專注力和資訊吸收之間也就因此出現了矛盾。教育單位該如何平衡技術使用與專注力培養,成為了教育者和學者們必須面對的挑戰。英國教育大臣基根(Gillian Keegan)於2024年2月19日曾呼籲學校應全面禁止學生使用手機,連休息、午餐時間也不例外,同時允許老師搜查學生是否攜帶手機。英國政府認為,此舉有助學生花更多時間積極活動,並與同儕面對面社交,將有助促進心理健康。

台灣許多學校其實也有自主採取上課時禁用手機的規定。但禁令終究會使人麻木,甚至變成捉迷藏。學生在學習中透過手機等設備進行即時查詢和記錄,雖然能夠提供更有效率的學習品質,但也可能同時降低他們在當下透過自己去深度思考的能力。

且這樣的影響不是僅限於藝術和教育領域中。隨著智能數位設備的普及,人們的注意力已被逐漸分散到多重任務當中。從新聞報導到社交媒體;從職場動態到家庭事務,我們每天都有大量需要處理的訊息,這也逐漸導致自身的注意力被不斷地稀釋。兩者之間的平衡究竟該如何取得,都是值得我們討論的議題。

總結來說,這場在中央美術學院的講座事件不僅是一場代溝的碰撞,更是當今數位文化對專注力侵蝕的縮影。不妨可以一起重新思考數位設備在生活中的角色,不論是在日常生活中亦或教育領域中,它們究竟是輔助工具,還是阻礙專注力的分心來源?當人們漸漸開始有意識性地去討論,不僅是對於藝術、教育、生活,乃至整個社會的未來發展都將會有著深遠的意義。