從JPEX「鬧劇」看投機炒作與社會浮誇風氣

日新「雲遊四方」

2023年10月11日

炒樓、炒股、炒生肖鈔票、炒演唱會票,炒郵票,只有你想不到的,沒有炒不到的資產類別!每項資產炒作均有其起始「故事」及各式包裝,由利好消息掩蓋了不利消息,最後利空出盡至週期結束,週而覆始。因此,虛擬貨幣的炒作及"爆煲",我們不應為此感到意外。

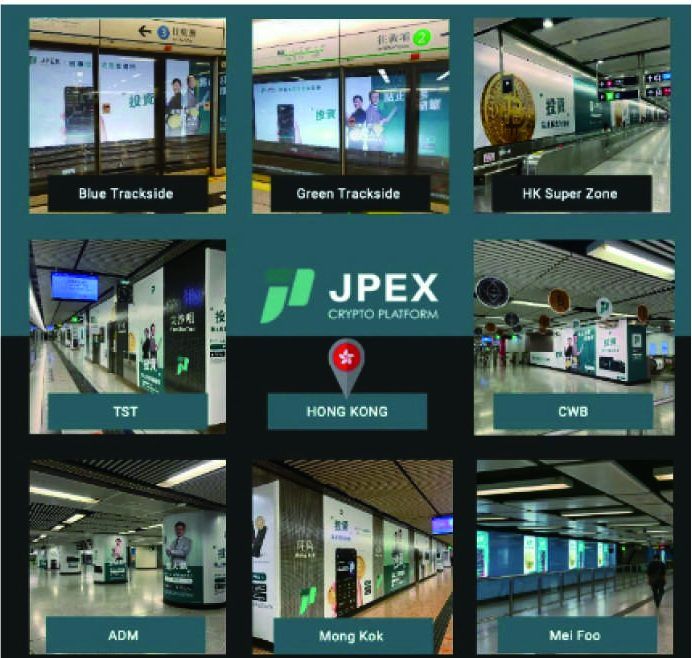

自2023年9月中,證監會點名JPEX加密資產平臺宣傳及操作手法成疑,勸告投資者規避風險,同時該平台至今未有入稟申請牌照,亦不符合於本年中推出的《虛擬資產交易平台發牌手冊》中對虚擬資產服務提供商的過渡期安排;因涉案金額大,投資者眾多且多個城中名人曾為其宣傳,鬧劇引發全城高度關注,警察調查該加密平臺,惟至今未找到主嫌,事件調查至今仍在進行,預料受害人和損失金額將進一步攀升。

- 市場快速變化,法規監管滯後

金融科技的產品和應用場景突破地域和時區限制,平台24小時運作,跨資產類別。面對科技產品和上述特性,不只香港特區,其他地區皆面對法規制定和監管滯後等一系列問題:

Q1. 虚擬貨幣是貨幣、證劵還是金錢服務(含貨幣兌換)?

Q2. 由監管機構角度思考,經營這類活動的相應牌照和監管機構會是金管局,證監會,還是海關?

此類平台因早期相關法規和監管空白,存在監管套利空間,遂吸引多個財團跨業經營,部分業者更企圖魚目混珠經營虚擬資產交易平台以謀取不正當利益。在JPEX事件中,不僅本地投資者受損,而且亦動搖了國內投資者一直以來對香港金融監管的信心(虚擬貨幣交易服務在國內仍屬違法行為)。

直至本年6月,證監會推出《虛擬資產交易平台發牌手冊》後,這類資產的投資才具有明確監管框架與牌照申請要求,並相應給予當時已在經營此類業務的經營方過渡期,逐步過渡至明年中必須符合所有監管要求。

- 投機成風,屢勸不改

「投資」和「投機」最大的差別在於是否有可持續的現金流,前者的回報或虧損與企業營運/資產狀況掛勾,投資者以風險溢價作出決策,後者則看重資產的稀少性,不理會企業經營狀況,期望買家以更高的代價獲取該資產,即所謂"博升值"。

幾乎每個人都希望實現財務自由或提早退休 (Financial Independent and Retire Early,FIRE),而社會上透過投機炒賣及公司財技等致富的「勵志」故事扭曲了社會的獎罸機制,如樓價急升脫離實體經濟狀況,殷實勤奮的人反被資產價格膨脹懲罸了,居住權益受損。遂令大眾都想從偏財上分一杯羹,幻想藉此一朝富貴,令騙徒有機可乘,各種騙案或違規手法屢見不鮮。

- 一知半解,人雲亦雲

在JPEX事件中,投資者被廣泛的多媒體宣傳,明星及KOL代言,自認投資專家的「成功」致富故事及高回報產品等各種宣傳蒙閉,吸引了不少投資者,家庭主婦,甚至學生;另一方面亦揭示出對投資資產不深究,盲目相信宣傳作出投資而致使最終遭受損失;該平台上其中一項受歡迎產品被描述如定期存款,只要存入特定虚擬貨幣,即可享有近20%的年化回報率,比絕大部分基金都來得高,可視作「被動收入」;

問題是這些投資人是否有質疑:

(一)到底投資標的是甚麼呢?

(二)若以對賭的角度「下注」,那麼對家/輸家是誰?

(三)平台的商業模式為何及可持續性?

虛擬貨幣的起源為鐘本聰提出讓投資者之間自行訂定的共識機制下,建立按指定條件定期或定量的貨幣發放機制,其以分散式帳本技術(Distruted Legder Technology, DLT)為載體共享及同步的共識,具有去中心化,能於多站點、多國家或多家機構所組成的網路上進行電子數據複製。多項虚擬貨幣衍生於此;金融科技改革了金融機構獲客,有效降低成本,交易效率與產品線廣度,惟不少產品僅風靡一時,未能實現可持續盈利的商業模式,投資者教育需跟上步伐。

- 信託責任,猶如浮雲

信用和信託責任是金融體系的核心, 不論以何種方式融資或交易,利害關係人包括但不限於募資人或公司、投資者,交易雙方都需按約定履行責任和義務, 一旦失去了它們,金融活動的交易量勢必減少。

在JPEX事件中,各類藝人和KOL都化身為投資專家,向潛在投資者不斷分享致富故事,其中幾位是用上個人名義如XX炒幣和XX Crypto,甚至加入不久就聲稱將成為合伙人的,也有呼籲投資者All-In的「炒幣專家」,但事後其與平台割蓆並表示只剩下約港幣20萬與不熟悉平台運作與管理人員;然而,在歐美金融市場上公司用上此類名字猶如押上家族信譽作保證,惟此保證或承諾在亞洲市場普遍不存在,相關操作也不合乎從業員道德標準;這與社會上只著重包裝,銷售和代言人是否Presentable的人設。誠信一旦不存在和濫用信用會損害整個市場的可持續發展。

本文從社會投機風氣,市場快速變化而法規監管滯後,信用和信託責任,盲目相信所謂「專家」及各種宣傳等角度探討促成相關事件的成因。隨著技術革新和經濟不景下預料同類相關事件只會層出不窮,而近日證監會網站公佈了6家可疑資產平台公司,以及其與警務處成立虚擬資產交易平台聯合工作小組也可估計相關事件未完結,下一個「爆煲」是甚麼資產或平台? 我們應加強預防工作,投資者教育,監管原則與實務。

參考資料:

證監會(2023)"虛擬資產交易平台發牌手冊"