《強大內心的自我對話習慣》閱讀心得(2/3)

古閱書

2022年10月23日

作者在新聞媒體上發表一則研究結果後,

立刻接到恐嚇信的威脅,

導致他有好幾天陷入小對話的負面思緒,

連續幾天睡不好覺,

整天擔心有壞人會對家人不利,

甚至想聘請保鑣來保護自己及家人。

最終幫助他脫離苦海的方法,

就是採用第三人稱取代第一人稱。

當他在內心對著自己說:

「伊森,你在做什麼?

這太瘋狂了!」

在心裡說出自己的名子,

幫助自己能更客觀看待自己的處境。

"說出自己的名字救了我。

不是脫離騷擾者,

而是脫離我自己。"

▌採取旁觀者視角,提升判斷力

改用名字稱呼自己、

以第三人稱取代第一人稱,

創造客觀心理距離,

把威脅轉化為挑戰。

1.改用名字稱呼自己

你很愛用第一人稱單數代名詞來描述自己的負面情緒嗎?

這種現象稱為I-talk

科學研究-1

橫跨兩國六座實驗室,

近5,000人參與的一項大型研究發現,

I-talk和負面情緒之間有明確的正相關。

科學研究-2

另一項研究顯示,

計算一個人臉書貼文的I-talk數量,

可以預測他們未來出現憂鬱症的機會。

常用我(I, Me)和我的(My)等第一人稱單數代名詞跟自己說話,

有可能是一種語言上的沉浸。

你可以試著從第一人稱我轉換到第二人稱你和第三人稱的他或她,

提供了創造情感距離的機制。

我這次說書卡卡表現不佳→

古閱書這次說書卡卡表現不佳。

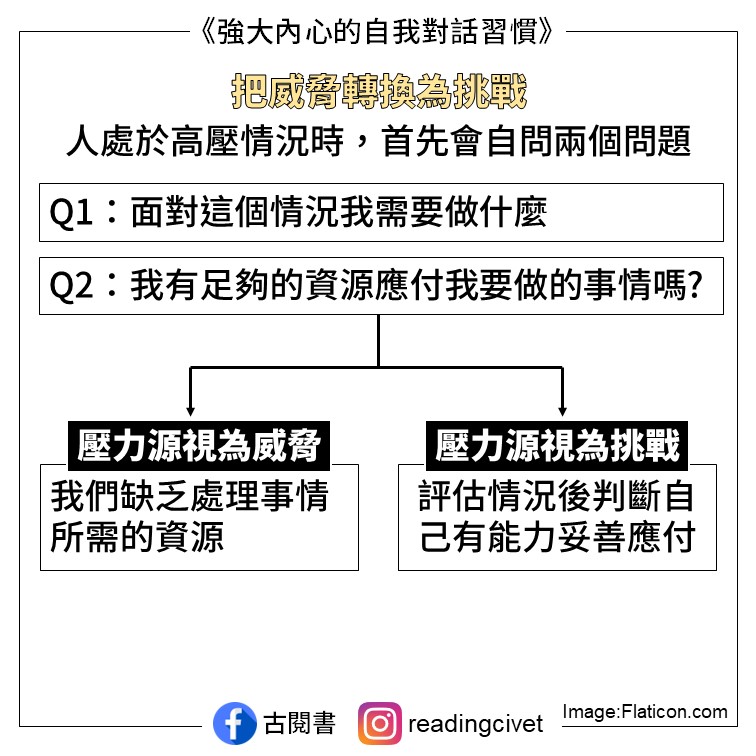

2.把威脅轉換為挑戰

當你碰到一個難題,

通常會問自己:「我有足夠的個人資源應付我需要做的事情嗎?」

如果答案是肯定的,

你就會將難題視為挑戰;

反之,答案是否動的,

你就會將難題視為威脅。

只要以愈有建設性的框架看待挑戰,

結果愈正面。

3.把經驗常態化

把經驗常態化能帶來強大的心理慰藉,

因為你知道自己正在經歷的事情並不獨特,

而是所有人都會經歷的—

不管多麼令人不悅,

它就是人生的一部分。

人類歷史已有上萬年的歷史,

你碰到的問題絕對在歷史上發生過,

甚至在你生活的現代,

地球上絕對有人跟你有相同的磨難,

當你這樣想時,

你遭受的苦難彷彿就不是只有你一人承擔。

▌內在對話如何影響人際關係

接受與提供幫助都是學問,

避免一起掉入情緒陷阱,

有建設性地拉自己與別人一把。

1.共同芻思會啟動負面情緒的骨牌效應

當你心情不佳時,

社會傳遞的觀點是要找人談談,

適時舒緩自己的壓力,

避免壓力累積到爆炸。

但這種方式要很小心,

因為很可能會造成反效果,

向人傾訴內心的世界,

容易發生共同芻思的情況。

共同芻思是關心我們的人鼓勵我們多談負面經驗,

導致我們更沮喪難過,

又讓他們問更多問題。

假設你在求學階段遭受嚴重的霸凌,

10年後當你跟別人說起這段往事,

就要重新溫習這段難過的事件。

進而讓你的內在對話呈現骨牌遊戲,

太過集中在經驗的負面部分,

很容易引起其他相關的負面想法。

2.最有效的語言交流

好的交流能同時滿足社會與認知需求。

理想的對談者要能同理對方的感受和想法,

但是接著要協助對方認清自己的處境。

你能讓難過沮喪的人感覺受到認同、

與人有連結,

又可以提供能改變觀點的建議。

記得開拓多樣的支持來源,

有些人能同理你,

滿足你社會的需求;

有些人能提供你建議,

滿足你認知需求。

3.隱形的支持

當家人、朋友出現問題,

有時不該直接給予幫助。

想想面對青少年時期的兒女,

你明明是用最有效的方法,

幫助他們解決煩惱,

但他們往往不領情,

甚至極力抗拒,

為什麼會這樣呢?

主要就是因為當孩子們沒尋求你的幫助,

你就幫他們解決問題,

非常有可能會降低孩子的自我效能,

也就是自己可以克服挑戰的重要信念。

自我效能減弱時,

損害的不僅是我們的自尊,

還有健康、

決策能力與人際關係。

最好的方式是提供隱形支持,

接受者並未察覺的協助,

正是支持別人,

又不至讓對方為自己缺乏獨立應付能力而感受不好的方法。

例如:你可以準備營養豐盛的餐點給孩子,

給孩子更多安靜思考的空間及時間。

4.親密的撫觸

要適時的幫助陷入小對話的親朋好友,

還有另一個方法,

這個方法完全不牽涉語言:親密的撫觸。

當人們陷入情緒的低谷時,

只要感受到親近之人溫暖的撫觸和擁抱時,

就會感覺自己是被愛與受到支持的。

甚至是觸摸無生命的玩偶,

也能帶來一定程度的好處。

▌書籍資訊

書名:強大內心的自我對話習慣:緊張下維持專注,混亂中清楚思考,身陷困難不被負面情緒拖垮,任何時刻都發揮高水準表現

作者:伊森.克洛斯

譯者:胡宗香

出版社:天下雜誌

出版日期:2021/05/26