《陽光燦爛的日子》:青春中的進退維谷

職場上的西西弗斯

2022年9月16日

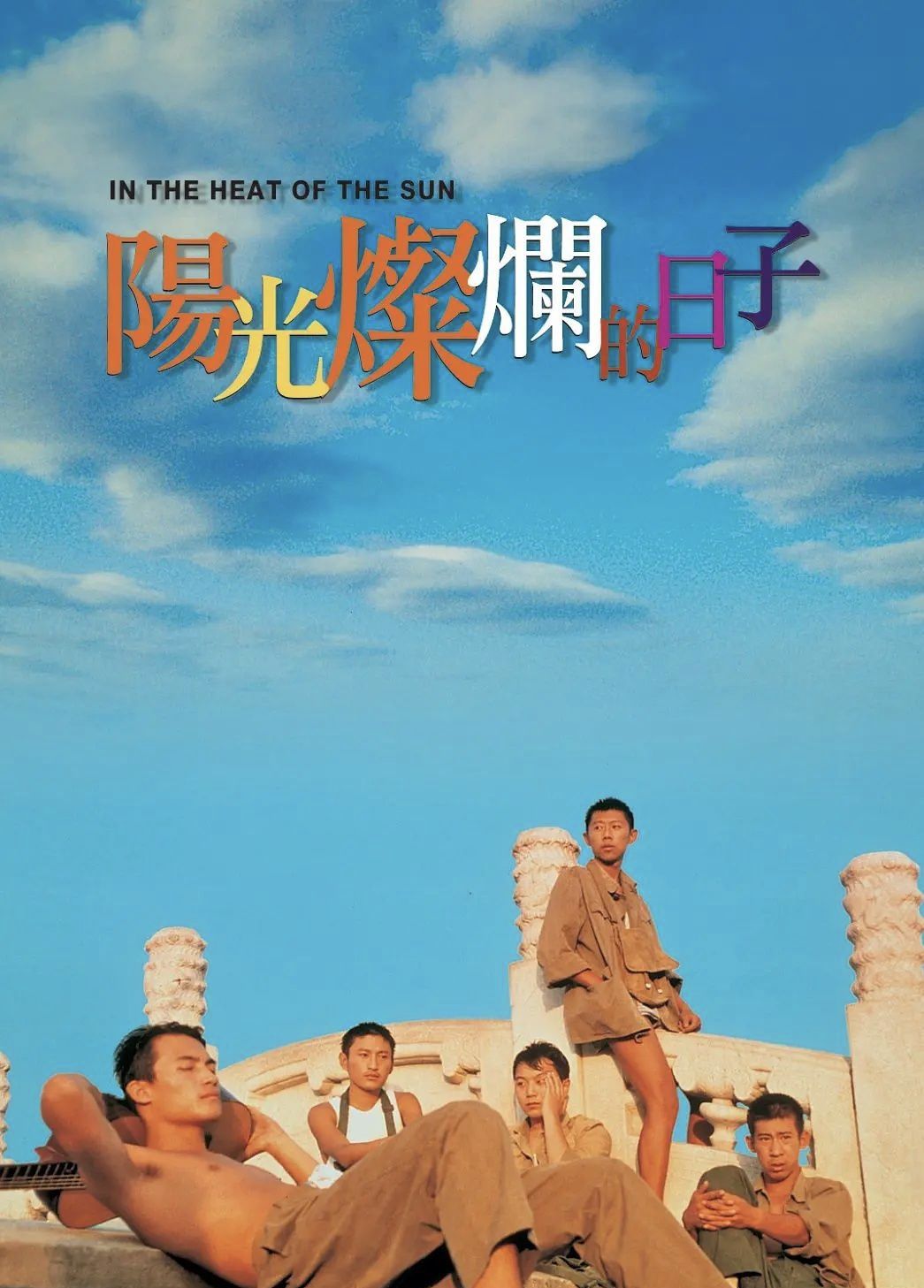

關於文化大革命的青春故事,不可不提姜文在1994年拍攝了第一部電影—《陽光燦爛的日子》。電影《陽光燦爛的日子》以文革末期作為背景,描繪出那代年輕人的青春歲月,既是燦爛又是慌亂的。有趣的是,這是在中國大陸1990年代時,反映「文革」題材影片中唯一一部能夠在中國大陸過審的作品。

電影故事講述主角馬小軍經常翹課,後來更學會了撬門開鎖,偷偷地進入別人家中,竟然成為了他生活的娛樂。有一次在闖入陌生人家中時,他被一張掛在牆上的彩色照片所吸引,照片中是一個身着泳裝的少女。馬小軍天天都去那個女孩—米蘭,並在她面前表現自己的英勇。但是當馬小軍看見米蘭和劉憶苦異常親熱,令他嫉妒,並在一氣之下對米蘭做出越軌之事。

在故事中,有不少地方已被評論過,包括鏡頭運用、場面調度,以及與原著小說《動物兇猛》作比較。筆者在此就不贅述了。這電影名叫《陽光燦爛的日子》,故名思義,就是主角馬小軍成長中陽光燦爛的歲月。在電影中,他的父親因工作而不在家,他的青年歲月沒有父母的監控,變得失序。馬小軍經常與他的朋友們逃學,在街上流連,而且在晚上與其他人打架。

姜文在打架場面中加入配樂《國際歌》。《國際歌》充滿激情的歌曲,更強調了馬小軍的形象。它原本代表一首充滿激情、革命和戰爭的歌曲。馬曉軍和他的朋友們總是幻想自己成為英雄,這是青春期的典型現象。對於這種戰鬥感,青少年暴力通過配樂變成了浪漫主義和英雄主義。此外,具有諷刺意味的是,這種配樂與青少年暴力結合的暴力感並不浪漫,鏡頭前的青少年暴力充滿血腥和魯莽,正是與《國際歌》恰恰相反。

在眾人打架中,馬小軍是同齡人中最弱的一個,他身材瘦削,也不擅於打鬥。在朋友群中,他是唯一一個沒有自行車的人。所以他需要騎著同伴的自行車,或者奮力奔跑,趕上同伴。在打架時,他的反應暴露了他的尷尬和軟弱,他一邊打,卻一邊抓不住人,就拿著一塊紅磚四處走動,似是在鬥毆中找不到自己的定位。這如同他一直在同伴中都是一個不顯眼的人物。相比之下,他的朋友騎自行車並迅速撞到其他人。所以,他的同齡人都那麼彪悍,而馬小軍卻像一個僕人。

打鬥也是叛逆青春的片段之一,他們的青春期就像是一場充滿混亂的戰鬥。

© 本文由作者【職場上的西西弗斯】創作刊登於Influence In Asia (By HKESE),如未經授權不得轉載。