城南舊習

Uncle Tom

2022年9月12日

追月日,不知大家是否有月可賞呢?作為半個潮州人,慶幸每年中秋均有時間到九龍城辦貨,以芋泥月與綠豆糕相伴。

芋泥月、綠豆餅與功夫茶

潮州食物一向重糖重油,中秋才有的芋泥月餅也不例外。份量十足的重糖芋泥加上以酥皮製成的外皮,實為卡路里超標之選。綠豆糕亦是應節食品。綠豆磨成粉,加入糖油搓而成,可謂一啖砂糖一啖綠豆。但,好吃總是有代價。

有人會說潮州食物很甜很難吃,只是因為他們不懂吃。正因為食物重糖重油,所以吃時總配有比浸泡已久的breakfest tea還要厚重的功夫茶。

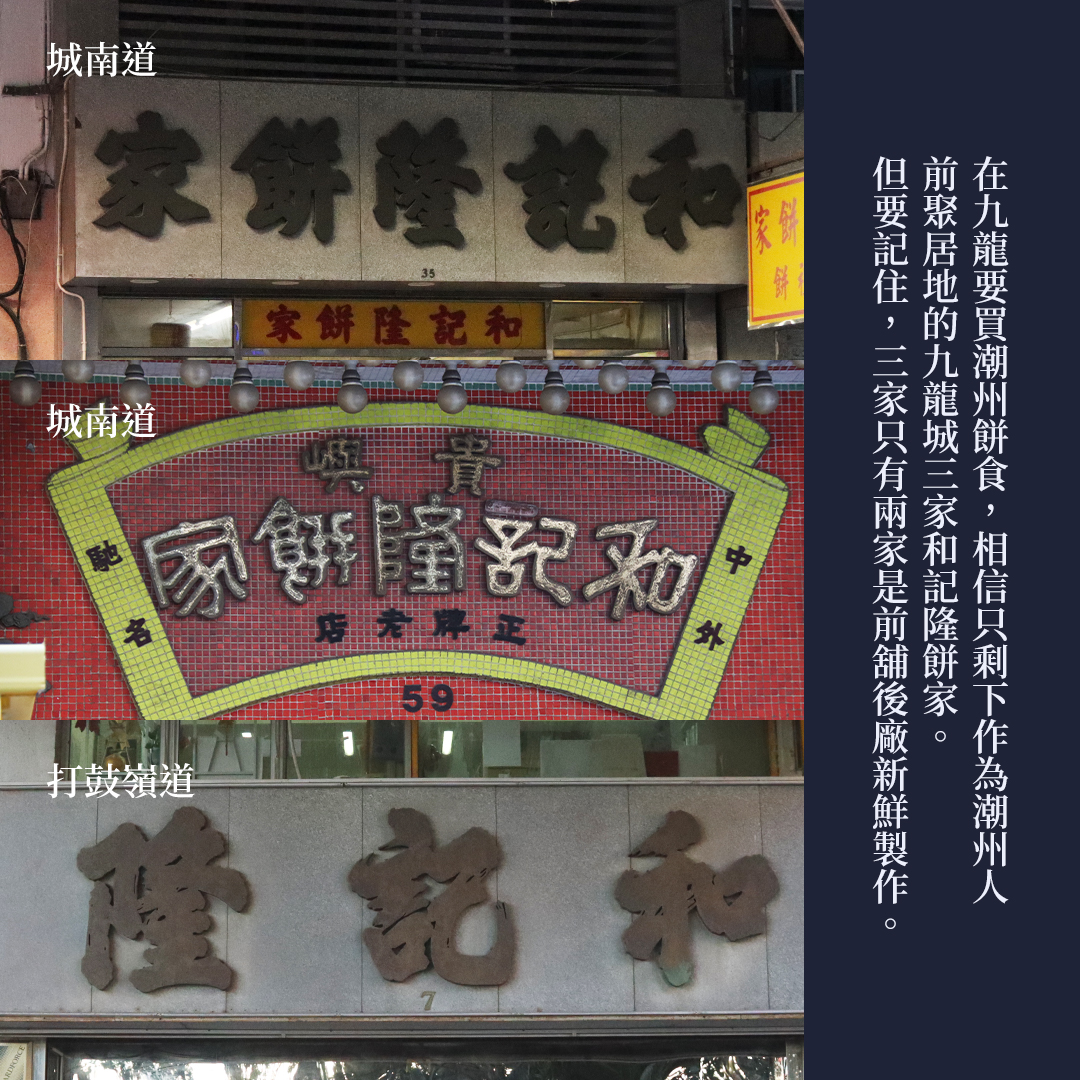

在九龍要買潮州餅食,相信只剩下作為潮州人前聚居地的九龍城三家和記隆餅家。

但要記住三家只有兩家是前舖後廠新鮮製作。

三家和記隆

要買相對正宗的潮州餅食,香港現時選擇不多,十之八九要到過往潮州人聚居的九龍城的「和記隆」或上環某鋪頭仔購買。而九龍城現時有三家和記隆;

-貴嶼仔和記隆 (城南道)

-和記隆餅家 (城南道)

-和記隆 (打鼓嶺道)

食物新鮮是味道最佳,潮州餅食亦不例外。城南道的兩家仍然維持着前鋪頭後廠的格局,而打鼓嶺道啲一家的餅食則是在中國大陸批量生產。

潮州人自聚

不論貧富,潮州人總有聚居習慣。在香港島是上環三角碼頭一帶(源於開埠開始的南北行貿易),而九龍這邊則是戰後的九龍城一帶。

戰後避秦而來的潮州人,為數不少以九龍城寨為中心,居住於南邊的九龍城,或東邊的東頭邨一帶*(註一)。聚居帶來的商機,在九龍城建立了一個以南北行貨物為主、潮州人主導的商業圈。三家「和記隆」,亦反映九龍城在作為潮州人群居處的一面。

離散與重建

1980年代,東頭邨清拆重建,居民上樓到不同公共屋邨*(註二)。1990年代,九龍城寨清拆及97移民潮,潮州人的網絡逐漸褪色。空下來的商鋪住宅,逐漸為潮州人帶來的泰籍華人/泰國人所填補。但褪色不等於消失,只是留下來的潮州人店舖,多在九龍城街市以東的街道而已。

市建局在今年5月宣布在九龍城重建。經市建局「施暴」後的例子,上海街618、囍帖街等,相信有目共睹。相信數年後,筆者落九龍城買潮州嘢的習慣將會告終。

但與其像近期元朗大同牌樓或冠華南招牌般瞻仰遺容式的打卡,筆者應該會嘗試維持並記錄既有生活習慣,直至最後一刻。

書於2022年追月時。

註一: 戰後東頭邨是木屋區,及後是徙置大廈,現時的東頭邨為原地重建及沿用「東頭邨」之名。

註二: 大部分上樓到竹園北邨,亦為筆者外祖父母最後落腳地。