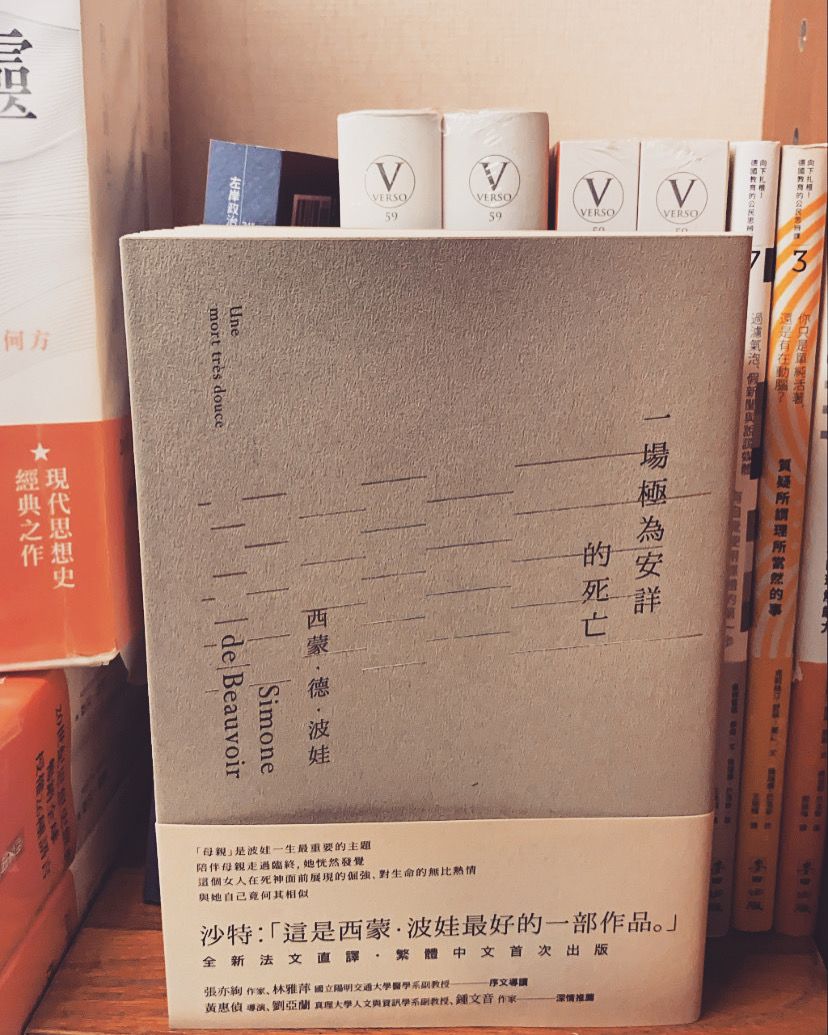

儘管疾病纏身,身心俱疲,但仍是<<一場極為安詳的死亡>> 西蒙・德・波娃

某天在誠品打書釘看的書。這是一本記錄了西蒙波娃與她妹妹陪伴母親臨終前的回憶錄。西蒙波娃作為20世紀最重要的女權主義者之一,她強硬的性格令其一生都與母親的關係十分惡劣。西蒙波娃在照顧母親期間,慢慢發現了母親脆弱的另一面。母親對於死亡的「動物性的畏懼」,也讓西蒙波娃感受到,母親和她一樣,都是如此熱愛生命的女人。於是在她母親臨終之際,她和母親達成了和解。

整本書的結構可分為四個部份:

一開始記錄母親因為一宗意外而住院的日子。

然後是手術期間西蒙波娃回憶起母親年輕時的形象。

接著記錄母親手術後生命進入倒數的日子。

最後記錄母親的後事。

母親在西蒙波娃的印象一直是極其專制和強硬的女人,然而在母親因為摔倒而住院的日子裡,她開始發現了這個倔強的76歲女人也不得不認老。這裡有兩個片段讓我印象十分深刻,

第一個是母親在病床上經常作的惡夢:有人在我身後追趕,我拚命跑、拚命跑,碰到一堵牆,我非得跳過這堵牆不可,但我不知道牆後有什麼,我好怕。死亡本身並不讓我害怕,我害怕的是要跳過去。

這段對死亡陰影的描述寫得異常深刻。當人生走進最後的倒數時,就彷彿進入了追逐戰,每一個晨早醒來都因為逃出死神的追捕而心有餘悸。明明已經筋疲力倦,這個老人還是不知疲倦地說著話,有時抱怨自己身上的毛病,有時讚揚護士的愛心,有時期盼自己出院要做甚麼事,儘可能留下自己最後活著的痕跡。這種步入死亡的壓迫感一直散發著,讓人喘不了氣。

第二個是西蒙波娃滿面羞愧地看母親為了清潔而坦然裸露的身體。而是全文的一個關鍵點,點出了西蒙波娃眼中的母親印象從以往的強勢到現在的弱勢的瞬間。以往母親給她的印象是專制的女人,活在他人的傳統對女性的stereotype之中,敏感而易怒,充滿偏見又自負,對青少年時期的她造成很大的負面影響。於是她一直持某種敵視的態度面對她的母親。而從這裡開始,西蒙波娃開始發現強硬的外殼下脆弱的一面,開始體諒她的母親。

手術之後,作者開始陷入某種矛盾的心態。西蒙並沒有對她的母親坦誠,她沒有對母親說她已經處於癌症晚期,而是欺騙她做的只是腹膜炎手術。雖然手術成功,但母親的生命也早已進入倒數階數。西蒙在這期間一直感到深深的內疚。同意為她安排手術究竟是不是一個錯誤。雖然手術後母親的生命得以延長,但她的痛苦也因而延長。這帶出了一個令人糾結的倫理學問題。

要安詳地死亡,還是痛苦地活著(那怕多出的也只有短短的十餘天)?

老實說,這個命題在隱瞞當事人的前提被決定實在有點不公平。但毫無疑問的是。沒有人希望自己的母親做這個殘酷而絕望的決定。在這個痛苦的時期,西蒙腦海中一直浮現親戚臨終前的一句話:可憐可憐我吧,讓我死吧。西蒙一面承受著這個痛苦,一面照顧著她的母親。

除此之外,還有一個更為現實的折磨:由於母親每一晚都有可能死去,她每一晚都得提心吊膽地注意每一通來電,生怕錯過母親的最後一面。不過最後她還是錯過了。

這是一個痛苦得令人刻骨銘心的死亡,無論是對於將死者還是生者來說。但為什麼西蒙說這是一場極為安詳的死亡呢? 這裡不妨試試從反証的角度切入:我們能不能說西蒙的母親死得並不安詳?

安詳的反義是惶恐,驚慌。雖然西蒙描述她的母親對死亡有種「動物性的畏懼」,但她並沒有屈服在那種恐懼。如同她所描述的夢中一樣,她害怕死亡的陰影,害怕從活著踏入死亡的一刻,但她還是拼命地跑,還是非跳不可。她竭盡所能地綻放生命中最後的微光,哪怕在生命的最後,她痛苦到只能依賴著嗎啡才能停止大叫,還是儘可能把吸入最後一口氣,直到心臟的停動。

西蒙在書中的最後一句描述了她對死亡的理解: 所有人都終將死去,但對每個人而言,他的死亡皆是一埸意外,即使他明瞭並同意死亡將至,死亡仍然是一種不合理的暴力。面對死亡這種不合理的暴力,母親傾盡所有去反抗,如同戰埸上死戰至一兵一卒都絕不投降的將軍。在將軍被斬首的那一刻為止,她的心裡一片無悔,只有少許的遺憾,遺憾不能再繼續奮鬥,哪怕多一秒。她在生命的最後一刻仍然痛苦但堅定地活著,所以,這是一埸極為安詳的死亡。

© 本文由作者【獅子男巫】創作刊登於Influence In Asia (By HKESE),如未經授權不得轉載。