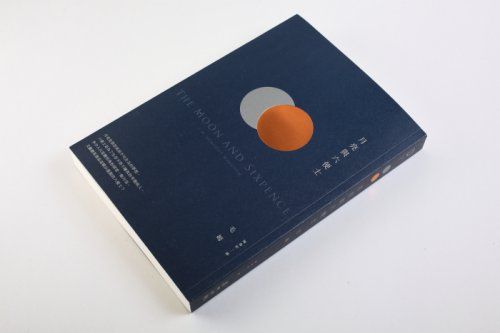

書評🌿《月亮與六便士》觀後感🌿

飛火流螢

2022年1月22日

🌿《月亮與六便士》觀後感🌿

看了毛姆歷代年表,孤陋寡聞的我,才知道原來他的四大代表作分別是《人性的枷鎖》《月亮與六便士》《餅與酒》《剃刀邊緣》,更意外他是個有外科醫生資格,卻不曾行醫的文壇巨擘。

認識毛姆,可以回朔到小六畢業升國中的那個暑輔,那時的臨時班導,是個有氣質的國文老師,鼓勵我們要善用告別童年的那個暑假,多讀課外書,充實自己。

在老師羅列的書單中,我相中了毛姆寫的《人性的枷鎖》這本書,倒不是因為我有孺子可教的潛力,單純就是陌生而誘發的好奇心,讓人想知到人性為何物?能將人性禁錮的枷鎖又是何物?掙脫枷鎖後的人性,會有所不同嗎?

老實說,對當時只有十二歲的我來說,要讀懂《人性的枷鎖》這本書,是不大可能的事,畢竟,尚無滄桑經驗的稚嫩靈魂,要能在這本超厚重書本中,覓得心有戚戚焉的感同身受,機率幾乎是趨近於零。但青春期的彆扭個性,還是讓我很假掰地啃完這本書,一整個就是逃脫不出需要老師肯定的小屁孩裝大人模式,那樣態,有點像三歲娃,穿著媽媽的高跟鞋,毫不怕扭傷腳,信步在大廳走動,渾身上下,散發著,自以為是大人那般的自信與滑稽。

時過境遷,稚嫩的靈魂,已讓命運的風霜,折騰得能屈能伸,看待世間事,也能用多元視角來解讀,接續在《人性的枷鎖》之後,閱讀《月亮與六便士》的我,因為歲月的加持,職場的翻滾,看待小說主角史催蘭的生平事蹟,真是別有一番滋味在心頭。

有人說,史催蘭的schema源自於印象派畫家高更,但身為讀者的我,卻在《月亮與六便士》這本書中,看見了毛姆用文字雕塑小說人物的上乘功力。

雖然,我和毛姆之間,存在著一世紀之遙,拜讀他的文章,毫無過時的違和感,相反地,身處於上一個世紀的他,能對男女之間的情愛、夢想與麵包的取捨、心湖的吶喊與世俗眼光間的拉扯……等議題,都藉由小說裡的不同人物,各自表述,講出一段段深刻且發人深省的話語,跨越一百年,仍說得通,不難理解,為何毛姆遺留下來的作品,依舊能獲得後世讀者的青睞,引起不同凡響的共鳴。大文豪總能在歷史上留下一個屹立不搖的位置。

在讀《何不認真來悲傷》這本書時,郭強生有言,「原本擺在眼前的是人人都會稱羨的人生藍圖:一路讀的都是明星學校,二十歲出頭已有了一點文名,未來五子登科絕非難事……但是我卻選擇了不活在謊言中,一跤跌出了世人所謂的美滿幸福之外。但,若非如此,那個似乎穩坐人生勝利組的我,這輩子就永遠無法懂得什麼是慈悲與寬容了。說是人生多了缺憾,但也未嘗不是獲得。從憂傷與痛苦中站起來,心變得比以前柔軟了,也讓我真正感受到,什麼叫弱勢與邊緣的有口難言。」

和郭強生一樣,史催蘭也在他四十歲那一年,拋棄了他生命中俯拾皆是的六便士,展開他生命中不可逆的逐月之旅。文本中,讓我最深刻的,有三段話

「從事自己最想做的事情、生活在讓自己開心的狀態底下、自己心安理得,這樣算是把人生給搞砸了嗎?還是成為知名的外科醫師、年收入一萬英鎊、娶得美嬌娘,這樣就算成功了嗎?我想這取決於你賦予人生的意義、你對社會的要求,以及你個人的要求。」

「我覺得,有些人就是生錯了地方。命運捉弄把他們丟到了某些環境中,但他們心中永遠都會懷抱著連自己也不明白的鄉愁。他們在出生地是異鄉客,從小便熟知的林蔭巷弄或玩耍的繁忙大街對他們來說依然是過境之處。在自己的同胞當中,他們可能一輩子都是異國人;置身這輩子僅知的風景中,他們一直冷淡疏離。」

「有時候人會偶然遇見讓自己莫名其妙感到歸屬的地方。這裡就是他尋尋覓覓的家,他會定居下來,生活在他不曾見過的風景中,與他不認識的人相處,然而這一切卻彷彿打從出娘胎便已熟悉。他終於在此安身。」

我以為,這三段話,完全能合理化史催蘭後半生,看似荒謬且難以理解的行徑。而這三段話,也讓我在思忖「人生為何而活?」這個議題時,提供一些思考方向。

比起主人翁史催蘭,文章篇幅不多的醫生人物,亞伯拉罕,更讓我印象深刻。主觀覺得,這是以毛姆前半生為基模的人設。醫學院第一名畢業的高材生,眼看,美好的康莊大道,功成名就,就在咫尺之遠處,他卻選擇了the road not taken,寧可在民不聊生的異域,安貧樂道當一個沒沒無聞的凡夫,也無怨無悔。

橫山秀夫因為花了大量的時間研究布魯諾·陶特而寫出了《北光》一書,並將陶特化身於小說之中;毛姆因為在旅居法國時,熱衷於研究高更這位藝術家,而寫出了代表作《月亮與六便士》。

蝴蝶效應的名言,「巴西的蝴蝶振翅,可以引起德州的颶風」,我在文學的國度裡,看見了英雄惜英雄的胸襟與文字所掀起的蝴蝶效應。

能因閱讀而賦能,真是一件幸福的事。

© 本文由作者【飛火流螢】創作刊登於Influence In Asia (By HKESE),如未經授權不得轉載。