Queen:別樹一格的Progressive Rock Band

(利申:文中所提及的Queen是連同Freddie Mercury在內的四人樂團,不談Queen w/ Adam Lambert)

每當談及早期英國band sound,你會想起甚麼?大部分人或會聯想到Pink Floyd、Led Zeppelin 等,但其他樂隊的影響力亦不容小覷,今天所說的Queen就是一個好例子。

發蹟

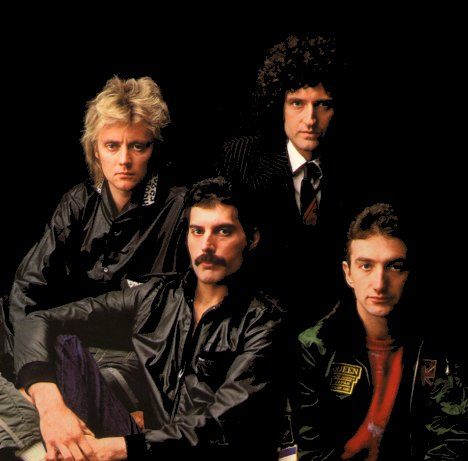

Queen的四人陣容於1971成形,前身為Smile, 當中已分別由Brian May和Roger Taylor擔任結他手及鼓手,Farrokh Bulsara (aka Freddie Mercury as affectionately known to us) 及低音結他手John Deacon亦稍後加入。他們的代表作相信不必筆者多介紹(連電影都用埋佢做名喇喎,仲使我講?)但這已經是樂團第三張專輯中的作品,而出道早期的作品雖然同樣高質,卻較少人認識 (強烈推薦Seven Seas of Rhye、Keep Yourself Llive、March of the Black Queen 等作品),或是因為風格較前衛,主流聽眾不太受落。 Queen將Smile年代嘗試過的和聲元素發揚光大,獨有的progressive風格就此成形。Bohemian Rhapsody、The Millionaire Waltz及The Prophet Song等組曲揉合ballad、hard rock、甚至opera等元素,而情歌 (如:Love of My Life、Good Old-Fashioned Lover Boy) 及Don't Stop Me Now這類feel-good song均出自Queen手筆,可見這隊樂團的風格多變。

樂團的第二個十年

踏入八十年代,Queen開始轉型,加入synthesizer效果,曲風偏向大路pop rock(I Want to Break Free, Radio Ga Ga, etc.),亦與David Bowie等歌手合作。筆者卻認為80s Queen was the best and worst Queen,原因無它:Queen在舞台上的功 / 魅力有增無減(Queen @ Live Aid可說是他們的巔峰),但這段期間發佈的作品卻缺乏了早期的藝術性和複雜性,大抵是十多年巡迴演唱生涯太勞累所致。在此亦澄清一下,Queen在80年代有過拆伙的念頭,但並非因為Freddie Mercury目中無人(但他的而且確有推出solo album)。

巨星殞落的終章

事隔數載,Queen在1991年推出Innuendo專輯,有組曲 (Innuendo)有hard rock(The Show Must Go On)亦有温情小品(Those Are the Days of Our Lives),似是強勢回歸的頭炮,Freddie卻於同年因愛滋病併發肺炎離世,John Deacon亦因而大受打擊而離隊。Brian May和Roger Taylor 雖然 物色了新主唱繼續巡迴演出, 但正如Beyond沒了黃家駒,Queen沒了Freddie Mercury 和 John Deacon就是失色。

四大奇才 缺一不可

當然,Queen就是不能沒了任可一個。沒有Freddie Mercury的台風,Queen就缺少與歌迷的互動;沒有Roger Taylor打鼓與和唱,Queen就缺少剛柔並濟的特色;沒有Brian May彈結他和作品,Queen就缺少具感染力的guitar solos和歌曲(We Will Rock You);沒有John Deacon默默耕耘,Queen就缺少出眾的bass riffs(Another One Bites the Dust)。

如此陣容,相信後無來者,唯有重温經典,懷緬 他們如何以年少不羈,譜寫出至今依然教人津津樂道的幻想曲。

© 本文由作者【文思瀚】創作刊登於Influence In Asia (By HKESE),如未經授權不得轉載。