北川進的 MOF 與莊子的道通為一——由諾貝爾化學獎說起

海中地職人

2025年10月11日

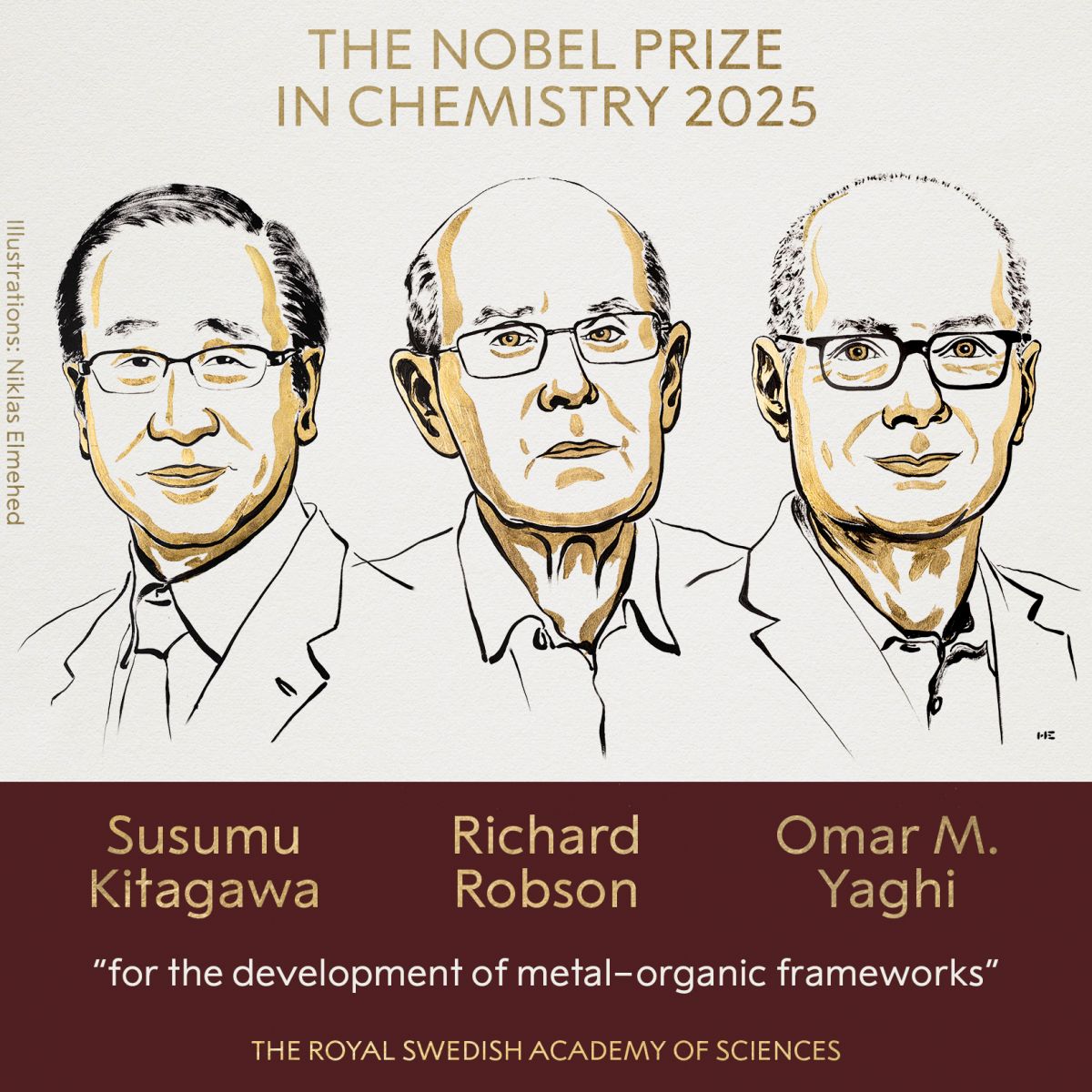

今年諾貝爾化學獎由李察.笠臣(Richard Robson)、奧馬.也基(Omar M. Yaghi)以及北川進獲得,他們在不同時地研究「金屬有機框架」(metal-organic framework, MOF),開拓未知的化學領域,並能開發實際應用,而獲得殊榮。其中北川進研究的故事,竟然貫通古今、哲學和化學,在非學術的領域仍有借鑒的價值。

MOF 由金屬和有機物構合而成,結構好像一個立體支架,離子之間就是空隙。MOF 正正靠賴空隙的大小、不同金屬和有機物的運用,來達成各種過濾作用。應用範圍包括捕捉二氧化碳、在水中過濾 PFAS 等。基於三位化學家的研究,其他化學家可設計各式各樣的 MOF,來篩選特定物質。

北川進的研究歷程並非一帆風順,曾被判定研究沒有意義。他在學生時代閱讀諾貝爾物理學獎得主湯川秀樹的著作,內裡湯川引述《莊子》「無用之用」的典故,北川以此為座右銘,在看似無用的研究之中發掘用處。一九九二年,北川首次展示他建立的分子結構,他意圖繼續研究,申請經費時,審核方看不出研究有何意義,申請遭拒。北川並未終止研究,一九九七年,他和團隊改良原本的 MOF,令液體和氣體都可通過,從中可抽取甲烷、氮、氧。這在化學界中是重大突破。

北川以及湯川所引述《莊子》「無用之用」,來自其中一篇文章〈逍遙遊〉,相關內容在兩個段落出現。

第一次是莊子的朋友惠施獲得魏王贈送大葫蘆的種子,他栽種,樹木長成結果,果實五石重,可能相等於 150 公斤。惠施嗟嘆它碩大沉重,無法使用。莊子直言惠施「拙於用」,即不懂運用,並舉例說︰宋國有擅於製作潤手霜的人,世世代代從事漂染工作,某日一名遊人遇見宋人,以一百金購買潤手霜的秘方。遊人再向吳王售賣潤手霜,使他吳國的士兵在與越國水戰時免受皮膚爆裂之苦。莊子說把大葫蘆當作大酒桶,浮在水上,豈不逍遙?

第二次是惠施擁有一棵大樹,樹幹太粗,樹枝卷曲,兩者都無法製成木材。惠施還藉此譏諷莊子,那棵樹就像莊子的言論,大而無當。莊子說狸狌體型細小,東竄西跳,矯捷靈巧,但往往被獵人的機關捕捉。惠施的大樹可以在甚麼都沒有的地方種植,在旁閒蕩,樹蔭下躺臥,豈不逍遙?

就上文字面理解,當然可歸納「無用之用」的寓意,即是事物看似無用,但人若轉換角度,仍可發掘它的用處,輕易判定事物無用是武斷。然而仍可進深解讀〈逍遙遊〉。〈逍遙遊〉通篇談論「小大之辨」,其中類比包括︰鯤、鵬此等巨魚巨鳥與蜩、學鳩之小蟲對比;菌和蟪蛄與冥靈、彭祖壽命的對比;一國之賢達、御風而行的脫俗者,以及駕御天地以遊無窮的神人之對比。文中有意營造各人各物大小差異之巨,而且明言「小知不及大知,小年不及大年。」又借肩吾和惠施的說話,刻劃有些人指斥莊子一類人說話「大而無當」,莊子的回應是他們水平不足,理解不了大道理。而這種「小」和「大」並非一般直覺所能判斷,往往是超乎常識,有如天外有天,皆因人的判準受制於我們的條件,我們就像文中恥笑的小蟲、不懂大道的人。要達致莊子心目中的逍遙,就是仿效他展現的思考方式,轉換角度,不被成見束縛。

這概念是以老子、莊子為宗的道家之核心思想之一,還見於《莊子》另一篇文章〈齊物論〉。〈齊物論〉的寫作方式奇特,看似後句與前句不一致,無可無不可,事物又像甲又像乙一般,例如這一段︰

「物無非彼,物無非是。自彼則不見,自知則知之。故曰:彼出於是,是亦因彼。彼是,方生之說也。雖然,方生方死,方死方生;方可方不可,方不可方可;因是因非,因非因是。是以聖人不由,而照之于天,亦因是也。是亦彼也,彼亦是也。彼亦一是非,此亦一是非。果且有彼是乎哉?果且無彼是乎哉?彼是莫得其偶,謂之道樞。樞始得其環中,以應無窮。是亦一無窮,非亦一無窮也。故曰『莫若以明』。」

對上文興趣不大就毋須細讀,於此也不逐字解釋,只特別點出兩句︰「彼亦一是非,此亦一是非」、「莫若以明」。莊子說甲是一套是非標準,乙又是一套是非標準,他並不主張相對主義,而是不斷質疑任何論述的恰當性,他以行文配合內容,呈現探索道理時疑幻疑真的難處,因此總結一句「莫若以明」,難以取得明確答案。

這不代表莊子否定一切智性,看待任何事都聳聳肩,說些「視乎觀點與角度」的廢話。他不斷發問,懷疑前提,主張摒棄成見,展現跳脫的思維,如此才能體察(非辯證)他心目中的「道」。時刻檢視思想,考究過往假設是否成立,力求超脫既有框架,竟然呼應現代科學的研究精神。

文科、理學不排斥,這應是常識。愈探究學問,並融會貫通時,愈能發現在奇異之處各類知識偶合,頗具莊子所言「道通為一」的意義。這些都是人類文明的結晶,希望不論我們興趣在何處,都可稍加發掘箇中瑰寶。